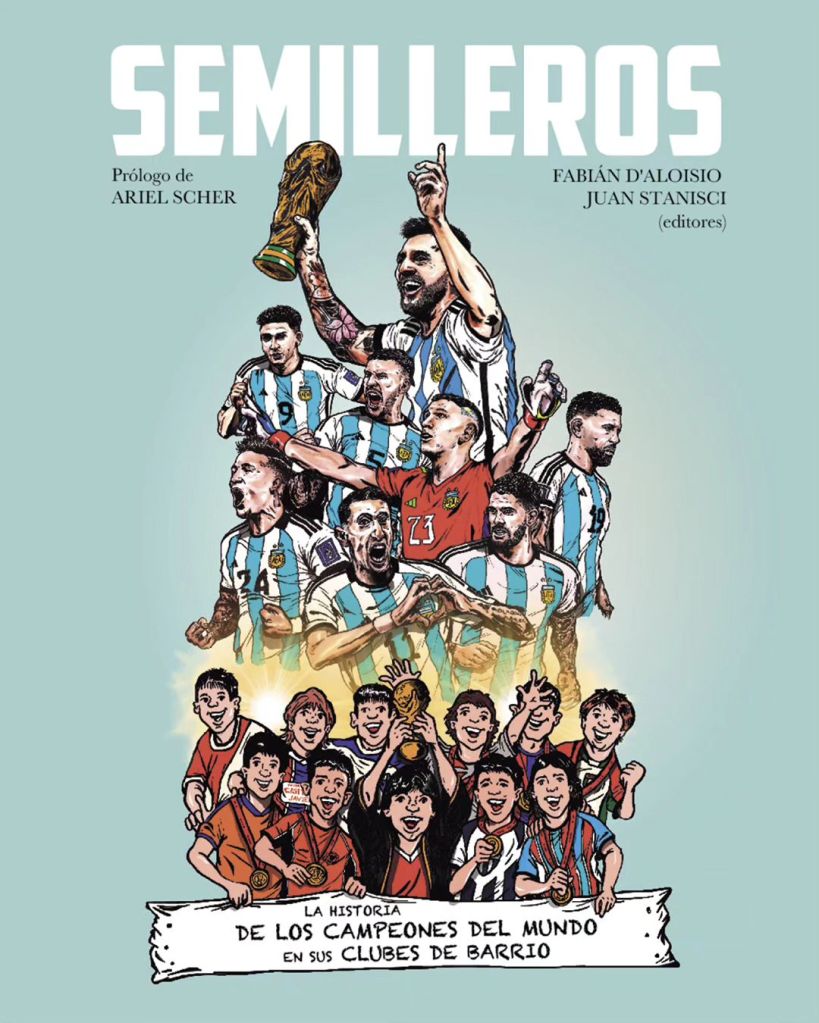

«Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio», el libro que utiliza a la Scaloneta como excusa para hablar de la realidad de los clubes de barrio y contar las historias de los campeones en su niñez. Acá el prólogo de Ariel Scher.

«Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio» es el primer libro editado por la revista amiga Meta. Lo podés conseguir acá.

Ochenta años antes de que Semilleros se volviera la caricia conmovedora que es, la escritora italiana Natalia Ginzburg explicó esa conmoción. «La memoria es amorosa y no es nunca casual. Ahonda sus raíces en nuestra propia vida y por ello su elección no es nunca casual sino siempre apasionada e imperiosa», narró en El camino que va a la ciudad, una colección de páginas en la que evidencia, entre otras cuestiones, que mirar para atrás es una manera gloriosa de mirar para adelante. Esa idea resulta tan certera y tan necesaria que lo abarca todo: al libro de Ginzburg, sin nada de fútbol y alumbrado en el tiempo horrible del fascismo en el que la única victoria cotidiana consistía en resistir, y a Semilleros, este libro parido al hervor de una serie de partidos felices a través de los que los dramas cotidianos quedaron en suspenso y la victoria entre las victorias fue ser campeones del mundo. De nuevo: qué impresionante idea. Con la humanidad hecha cenizas o con la humanidad hecha fiestas, en las raíces, en esas raíces de memoria amorosa de las que habla Ginzburg, está la vida.

Porque Semilleros constituye, sin vueltas, al pecho y a los ángulos, una celebración de las raíces.

O, con más detalle, un libro que certifica que ser campeones del mundo, que conseguirlo con el fútbol y con la camiseta argentina, que disfrutarlo en la distante Qatar y en el medio de una cultura desfutbolizada o a la vuelta de casa con el barrio transformado en júbilo, representa una posibilidad que se dio pero podría no haber sido. Lo que es, lo que siempre es, lo que explica tener el sueño de ser campeones del mundo, amasar ese sueño, amasarlo y tornarlo individual y colectivo, imposible pero posible, increíble pero creíble, reside en un espacio hasta más fuerte y más decisivo que ser campeones del mundo: el origen. En la Argentina, un país reconocible que no sería ese país si faltaran los clubes, un país querible y falible que acaso sería menos querible y seguro sería más falible sin los clubes, los clubes son el origen, la raíz, la memoria amorosa a la que refiere Ginzburg, lo que persiste cuando hay consagraciones y cuando no las hay.

Clubes, raíces, el argumento sin notoriedad que habita detrás de las notoriedades, los ladrillos a veces hasta despintados y de brillos ausentes que no surgen a la vista cuando un crack alza la copa más relumbrante: Semilleros es el relato, historia por historia, campeón por campeón, camino por camino, aire por aire, de lo profundo, de lo que no ocupa la superficie, de lo anónimo que desemboca en lo público, de lo que pasa en todas las jornadas y quizás termine en una jornada esporádica y estremecedora de vuelta olímpica y mundial. En ese relato, en la suma de relatos que conforman el relato global que es esta obra, palpita lo que se cuenta menos que todo y vale más que cualquier otra cosa: la marca de nacimiento, la pertenencia, la identidad, el fútbol (y más que el fútbol) en su zona de menos industria y de menos contaminaciones, en el planeta de la infancia que cobija la suerte diaria de ser campeones del mundo inclusive antes de ser campeones del mundo.

Clubes, raíces, eso que, igual que perlas, reúne Semilleros en cada capítulo. Apenas van unos ejemplos, casi una lista de buena fe:

- «Es el club de sus amigos, los que siguen jugando juntos y quienes lo reciben con un abrazo y un asado cuando anda por estas tierras», rescata Fabián D’Aloisio al marchar rumbo a los pasos bautismales de Gonzalo Montiel.

- «Si llovía había que ir a ver si estaba puesto el candado en el portón; nos pedía que lo cambiáramos y que lo lleváramos hasta el club para ver si había alguien. Fue una etapa inolvidable”, le confidencia Ariel Foyth, el papá de Juan Foyth, a Máximo Randrup.

- «La foto del Frente Vital sonríe bajo una bandera de Tigre. Las balas de la bonaerense no lo mataron. Aumentaron la leyenda», pinta, alucinante, Mónica Santino de cara a las paredes que cobijaron el sueño de jugador de Nicolás Otamendi.

- «Mientras cae la tarde, Alexis mira cómo los mismos de siempre circulan por los pasillos ubicados en el barrio porteño de Villa del Parque», retrata Delfina Corti para resumir, impecable, cómo va y viene el pulso de un club, el que abrigó a Alexis MacAllister.

- “Ñuls es un club tradicional de pueblo, donde los chicos van al colegio juntos, al club juntos, comparten muchas cosas», le revela, como un agua o como un aire, Walter Obregón a Marcos Villalobo para develar las huellas de Paulo Dybala.

- «-¿Y? ¿No hay Coca?», indaga Lautaro Martínez en uno de sus partidos fundacionales en su club también fundacional, como recupera, con toda la gracia, Ezequiel Bilder.

- «Ese es el tejido que une a Leo con cualquier otro pibe de barrio rosarino que juega a la pelota o que es parte de un club. Es el mismo pibito que soñaba con ser jugador profesional, pero que se divertía y no pensaba en periodistas carroñeros ni en hinchas desagradecidos ni en un futuro de fama y millones», advierten Nadia Fink y Julia Moscatelli, con los pies sobre la tierra madre que obra como genética de Lionel Messi.

- «Unida por un mismo espíritu: ser el patio grande del piberío y las familias del barrio», dice Lucrecia Sabadotto sobre otra madre tierra enternecedora, la de Ángel Di María.

- «Los apoyaban las familias que eran parte del club, ayudaban en el buffet y se turnaban para ver cada uno a sus hijos. Nunca se sintieron solos», perciben sin un milímetro de error Simón Valente y Cecilia Merchán en su viaje de asombros arriba de los suelos inaugurales de Julián Álvarez.

- «Ese grupo era espectacular en todo sentido. Gente bárbara, desde los padres y madres con los que compartíamos asados. Y los chicos eran jugadores extraordinarios», describe Pablo Paván a las respiraciones de canchita y de pueblo que cincelaron al Franco Armani de los arcos.

- «El primer club de Emiliano Martínez traía dos augurios: la terminal como puerta de salida y la presencia inglesa», poetiza Juan Stanisci latiendola enfrente de las canchas en las que se estrenó el Dibu de Mar del Plata.

- «Hace 81 años que la cancha de fútbol es la pista principal del club bonaerense. Entre las 4 paredes y debajo del techo de chapa se reúnen día a día cientos de niños/as que practican fútbol y patín, las dos actividades principales», expone Loli Insúa mientras parpadea en los bordes de la patria deportiva y social dentro de la que Rodrigo de Paul lanzó sus patadas nacientes.

- “Cuando arrancan le enseñas lo básico, como pararse dentro de una cancha, patear una pelota. Pero el objetivo principal es que aprendan a compartir. No hay rivales», le sentencia Julio Vince, mentor de Germán Pezzella, a Matías Detrocchi en un rincón de Bahía Blanca dentro del que importa le verbo jugar.

- «Cuando el griterío, que llena de vida las instalaciones, no permite concentración, muchos trámites se realizan en el hogar donde viven Ricardo y Teresa, el matrimonio que también forma parte de la Subcomisión de Fútbol del Club», historiza Lucas Jiménez, en una brevedad que corrobora que, en la existencia de Nicolás Tagliafico y en la de tantos, club y casa, casa y club, son geografías sin fronteras.

- «Quizá el secreto de Leandro Paredes esté ahí: en mantener, en la adultez y ya como futbolista consagrado, la imaginación, el tesoro más preciado de la niñez», evalúa -y evalúa bien- Ayelén Pujol cuando el universo primigenio de ese pibe, de Paredes, le permite comprender qué sucede cuando el universo sigue a ese pibe, a Paredes, en la cumbre del fútbol profesional.

- «Y allí se encuentra el playón que hoy es conocido como ‘Playón Huevo Acuña’, donde Marcos comenzó a construir», se emociona Jordi Aguiar Burgo, pies en la Patagonia, pasado que inspira porvenires.

- «El espíritu, reponen, siempre fue trabajar por y para los chicos desde el fútbol», captura, con la geometría conceptual exacta, Inés Oleastro al revisar dónde estaban y dónde están los rectángulos en los que Gerónimo Rulli se descubrió protector de los arcos.

- «Para sentir el olor de la comida del pequeño buffet, o de los viejos libros que reposaban hacía décadas en la biblioteca que se encontraba a la izquierda del pasillo que lo llevaba a diario a su lugar favorito», olfatea Ignacio Vallejos Soto entre los aromas de la entidad bonaerense que albergó al Guido Rodríguez niñito.

- «Porque la amistad tiene mucho de eso, y quizás solo se trata de eso: buscar y compartir algo que nos saque del modo automático con el que pasamos de un día a otro», ausculta Bárbara Pistoia al interrogar e interrogarse por qué bastante antes de Lionel Scaloni entrenador de los campeones había un sitio en el que Lionel Scaloni contaba con la perspectiva de ser un chico entre los chicos.

- «En el Depo, el Papu dio conciertos en la pista de papi futbol, era el jugador que miraba todo el mundo», sintetiza Carla Mileo puesta a contar una infancia y un teatro para esa infancia, al Papu Gómez y a su hogar de gambetas.

- «El colectivo 328 pasa de largo en una arteria de asfalto con manchones de empedrado, sin saber que a mitad de cuadra comenzó una historia inigualable, debajo de un cartel que tiene el lema ‘Nuestra historia nos hace grandes’. Es el club de barrio», apunta Santiago Núñez en unas líneas que, en un sentido, presentan a Enzo Fernández y, en otro o en el mismo, exhiben a bastante Argentina.

- «Frente a la plaza San Martín se encuentra el ingreso a la sede. Las aves que sobrevuelan en las inmediaciones decoran con su canto los sonidos de todo el predio. Como una especie de banda sonora, los teros acompañan los entrenamientos y, llegada la tardecita, ya se pueden oír palomas y golondrinas», colorea Débora Majul como para dar constancia que, aun con sus tintes mágicos, Pablo Aimar devino de un ciclo social poblado de lógicas y no porque sí.

- «En la canchita de fútbol infantil hay unos nenes jugando. Parece un partido eterno. Es un partido eterno. Esos niños están jugando a la pelota soñando con ser futbolistas», enfoca con los ojos rojos y con los huesos Marcos Villalobo con el calzado apoyado sobre la vereda corriente en la que Nahuel Molina Lucero quién sabe si planeaba goles mundiales y en la que otros muchachitos proyectan alguna felicidad.

- «Las camisetas verdes, con la banda amarilla cruzada como indica la tradición, les quedaban grandes y tenían que meterlas adentro del pantalón para poder correr más cómodos», fotografía con la fuerza la literatura Santiago García, que desanda la matriz futbolera de Lisandro Martínez.

- “El club fantasma. La entidad escondida. Una institución que emerge del corazón de manzana en que está instalada desde 1947, para intentar contener la goleada que todos los días les propina la desigualdad a Las Flores y al resto de los barrios humildes del extremo sur de la ciudad de Córdoba”, ofrenda Andrés Mooney, con la potencia de lo que carece de amagues y abunda en vibraciones, el territorio donde Romero se graduó en Cuti.

- «Su nombre no es otra cosa que el día en que los papeles le dieron el título de club. Sus colores, azul Francia y blanco, fueron elegidos al azar. El fútbol (el baby, de 7) fue y es el único deporte que se practica» ,condensa Facundo Paredes a los contornos donde arrancó la ruta de Ángel Correa como para verificar que hay ocasiones en las que los complejos pliegues de una persona parten desde lo más simple.

- «La cancha solo tenía un foco de luz que alumbraba. Nadie podía divisar si entre los pases y la pelota se cruzaba algún animal o si las líneas borrosas del piso marcaban las posiciones», dibuja Gimena Figueroa con el lápiz con el que se podrían trazar los mapas de tanta argentinidad pero pormenorizando el cuadro en el que Exequiel Palacios halló un sendero de muchos que también merecía ser suyo.

- “A pocas cuadras del monoblock 2, donde vivía la familia Almada, está la cancha de tierra en la que Thiago empezó a entender que su destino tenía una pelota en los pies”, narra Juan Stanisci sobre las primeras corridas de Thiago Almada.

Es eso. Eso que el poeta argentino Francisco Luis Bernárdez versificó hasta que alguien lo convirtió en reiteración o en póster: «Porque lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado». Eso: los clubes. Eso: una construcción donde ser con otros y con otras. Eso: una comprobación de que el fútbol alberga azares pero no viene de un repollo sino de un proceso cultural y político que en la Argentina posee variables muy propias desde hace más de un siglo. Eso: la trama que Reinaldo Yiso mutó a tango en «El sueño del pibe» para que lo entonaran las gargantas más bellas y hasta Diego Maradona pero que no es el sueño solitario de un pibe solitario sino el sueño de un pibe que sueña pegado a otros pibes que sueñan el mismo sueño. Eso: lo que ocurra mañana lo mostrará el mañana pero en el ayer y en el hoy, en el ayer y en el hoy de un país al sur de los planisferios y en el centro del deporte encaramado en el centro de todo, salir campeón o salir cualquier cosa pero con ganas de ser campeón fue y es algo con punto de partida en los clubes más chiquitos.

NO ENTIENDO DONDE SE RETIRA SI LO COMPRO. DONDE LO PUEDO VER?

Me gustaMe gusta

La semana que viene va a estar en librerías. Por ahora está en Vuelvo al sur en Parque Patricios

Me gustaMe gusta

donde se consigue?

Me gustaMe gusta

lo podes comprar por acá

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1443752164-libro-semilleros-campeones-del-mundo-en-sus-clubes-de-barrio-_JM

Me gustaMe gusta

Hola! Recién compré el libro a través de MercadoPago. Por dónde se retira? A dónde mando el comprobante de pago?

Me gustaMe gusta

Pagué en el link que aparece en el texto y no me dijo nunca la forma de envío. Gracias

Me gustaMe gusta

Es para chicos o para adultos?

Me gustaMe gusta

De adolescentes en adelante.

Me gustaMe gusta