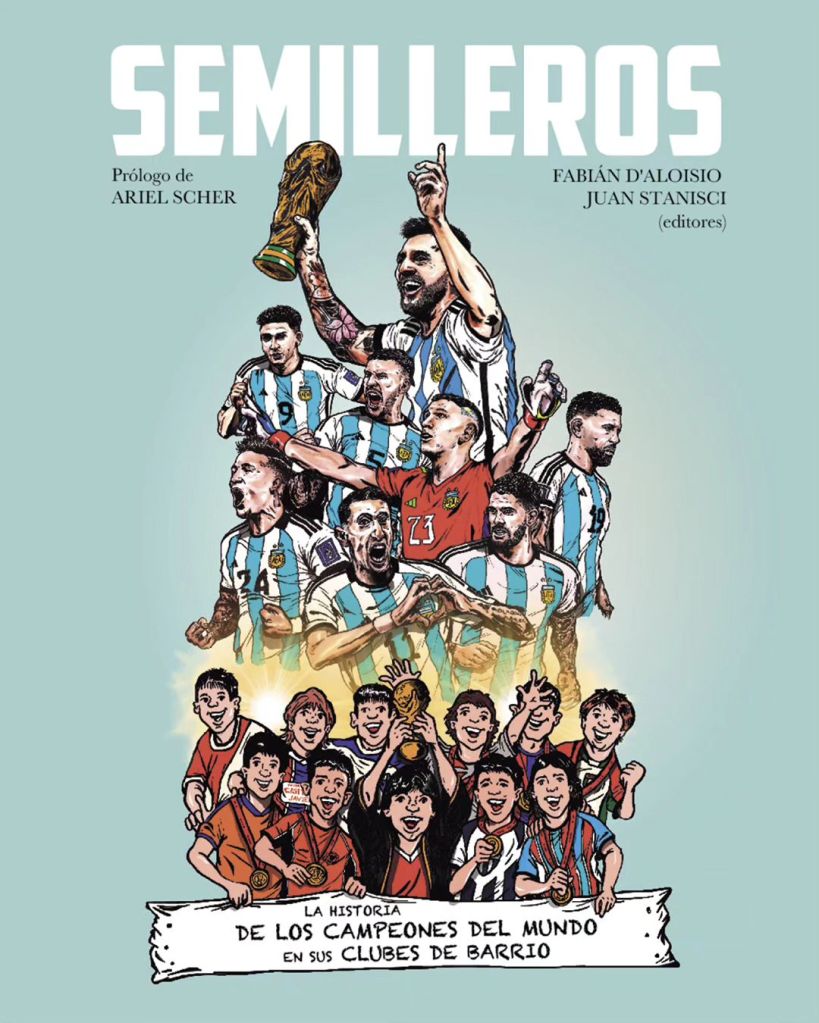

La primera casa de Angelito Di María fue el Club Torito en su Rosario natal. Un club de barrio que, todo a pulmón, hace menos de un año debió cerrar sus puertas porque las balas narco picaban cerca. Un texto del libro Semilleros. Escribe Lucrecia Sabadotto.

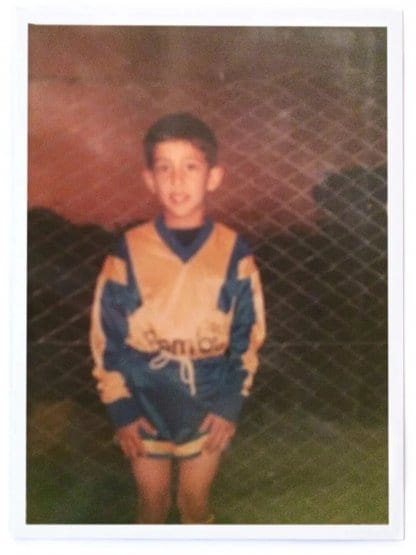

Era una tarde húmeda en la Rosario de la periferia, esa en donde al elevar la vista todavía se distingue el celeste entre el enmarañado de los cables de la luz, y las columnas y los postes atestiguan la rivalidad entre canallas y leprosos. En una cancha, antes de empezar la práctica, un niño sorprendía desparramando firuletes con la pelota entre los pies. Los demás pibes iban arrimándose y, al ver a ese pequeño enchufadísimo, meta desplegar repertorio, se subían a su misma ola. Ni se saludaban, en una previa revoltosa, dale que dale, redonda de por medio. Había que ingeniárselas para bancar la espera si el profe se retrasaba. Así transcurrían las primeras prácticas de fútbol de Ángel Di María, a los 5 años, en las instalaciones del Club Atlético El Torito. Y así nacía, también, esta historia entre un niño pequeño, la pelota y el movimiento que revela, entre muchas otras cosas, el amor que existe entre ambos.

Ángel creció en la Perdriel, calle ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en un barrio conocido como “La Esperanza” o “El Churrasco”. Angosta y rodeada de zanjas, la Perdriel lucía una particularidad: el terreno se encontraba cubierto de tierra, piedras y pozos. Caminar, correr, jugar al fútbol suponían, entonces, una necesidad constante de adaptación al medio, un modo de supervivencia. Alejarse por un rato del hogar era descubrir una libertad pequeña, esa de la esquina del barrio, donde nunca faltaban amigos y amigas con quienes patear la pelota o inventar alguna travesura. Como reza el tatuaje de Ángel, para cada integrante de La banda de la Perdriel nacer en esos arrabales fue y será lo mejor que les pasó en la vida.

Entre las necesidades de aquel barrio popular de trabajadores y trabajadoras que iniciaban cada día una suerte de peregrinación e ingenios para ganarse el mango, Ángel deslizaba, desde chico, una característica muy auténtica y que se diferenciaba de aquel entorno en el que no sobraba nada: a él le sobraba movimiento. Dentro de la diversidad de actividades y ocupaciones de los vecinos y vecinas, su papá era “el carbonero del barrio”. La familia Di María había tenido que rebuscársela, entre otros emprendimientos, por una estafa en la que resultaron afectados. Recibían el carbón proveniente de Santiago del Estero y se ocupaban de empaquetar, vender y repartir. Ese proceso se desarrollaba en el fondo de la casa y las paredes, que antes eran blancas, iban cubriéndose, poco a poco, de un polvillo negro y pegajoso que se esparcía por todo el ambiente. En esa actividad, Ángel colaboraba con el embolsado, ya que sus pequeñas manos facilitaban la tarea.

Aunque su participación en la carbonería era importante, su actividad preferida era correr: mucho, en todas partes, a toda hora. Durante sus primeros años de vida se había dedicado a exprimir el suelo de la Perdriel embebiéndose de la energía de la tierra y de la fortaleza del cascote. Ahora, un poco más grande, con esos elementos en ebullición, el pequeño había hecho un pacto con la naturaleza. Tanta vitalidad recibida merecía una retribución y, como ofrenda, se comprometió a expandirla por todo el territorio refinando sus habilidades de desplazamiento. Así, cualquier oportunidad lo animaba a disparar fugazmente en cualquier dirección y, de paso, huía del control del adulto que se encontrase a su cargo. La familia Di María empezaba a preocuparse. La curiosidad de Ángel por desplegar su velocidad se agudizaba en cada paso y afirmaba el rumbo a convertirse en una criatura ingobernable. Su mamá, Diana, desesperada, intentando encontrar ayuda para mantenerlo a raya, consultó con un pediatra que, lejos de apresurar un diagnóstico, parecería haber advertido, ante semejante abundancia, una potencia extraordinaria:

—Llévelo a fútbol.

El naranja: “Pasión de barrio que alcanza el mundo”

Club Atlético El Torito fue fundado un 17 de agosto de 1975. Sin embargo, su actividad había comenzado mucho antes como club de bochas, en la intersección de las calles Medrano y Freyre. Aquel era un lugar de encuentro y esparcimiento para vecinos y vecinas de Parque Field, La Cerámica, Parque Casas y Barrio Rucci, entre otros barrios de la zona. Uno de los primeros socios de aquel Torito, Don Luis Díaz, en una recorrida por el barrio, descubrió a un grupo de pibes que jugaban al fútbol en un baldío y habían improvisado los arcos con ladrillos rescatados de por ahí. Entonces se le ocurrió invitarlos a practicar en el club.

Aunque el espacio escaseaba, la actividad fue creciendo e impulsando la creación de una nueva institución, más grande, donde desarrollar las prácticas. Se organizó una subcomisión de fútbol compuesta, entre otros socios fundadores, por Osvaldo “Negro” Yoya, entrenador que continúa en la actualidad cumpliendo un rol fundamental en la planificación y coordinación de acciones del club. La municipalidad de Rosario cedió unos terrenos ubicados en Camino de los Granaderos 2430 y de esta manera comenzó la vida del Torito Fútbol Club, separada de aquellos inicios, pero unida por un mismo espíritu: ser el patio grande del piberío y las familias del barrio.

Los colores de la camiseta eran, inicialmente, el rojo y blanco a bastones verticales, con el toro en el pecho, inspirado en la marca automotriz Torino. En el año 1978 y admirados por la actuación de la selección holandesa que, por segunda vez consecutiva había salido subcampeona mundial, resolvieron homenajearla. Desde entonces, el naranja identifica a esta distinguida institución de la zona noroeste de Rosario. Torito fue cuna de reconocidos futbolistas, como: Eduardo Bustos Montoya, Nery Domínguez, Julio Zamora, Germán Herrera, Rubén Bihurriet y Roberto Sensini, jugador a quien el mismo Negro Yoya iba a buscar hasta su casa en la vecina localidad de General Lagos, para que pudiese asistir a las prácticas.

La pequeña 88

Cuando Diana se acercó a Torito se encontró con que el club no contaba, todavía, con equipos para la edad de Ángel, que tenía 5 años. Comenzó, entonces, practicando con chicos dos años mayores. Pasado un año, le propusieron a Rubén Tomé armar la categoría 88 por su experiencia en la dirección de equipos de baby fútbol. A Rubén que, por trabajar con estas categorías y ser vecino de la zona, conocía las necesidades de los pibes y sus familias, se le ocurrió recorrer el barrio para acercarles la invitación. En esa expedición, de casualidad, reparó en un flaquito que corría a una velocidad arrolladora y, tras deslizar el convite a su madre, se enteró de que Ángel ya se encontraba jugando en Torito. En aquella misma campaña destinada a convocar niños con ganas de perseguir una pelota, entre otros sueños, Rubén reunió, también, a algunos pequeños personajes que conformaron el equipo con el que Ángel se destacó durante esos primeros años. Así empezaba a entrenar la categoría 88.

Uno de esos chiquilines era el arquero, el “Pipi”, un niño que deambulaba todo el día en la calle y que, a pesar de su cortísima altura, ya exhibía una firme resistencia opositora. Parece ser que el Pipi no quería, bajo ningún punto de vista, someterse a la dominación cultural hegemónica de la industria del calzado deportivo: no había modo de convencerlo de ponerse botines. “No podés atajar descalzo”, protestaba el profe que, siempre a favor de los pibes, terminaba dando lugar a sus diminutas ansias de liberación, a condición de que, al menos, accediese a usarlos en los partidos. Como muchos otros, el Pipi no tenía quien lo acompañase cuando jugaban de visitantes y Rubén se ocupaba de pasarlo a buscar para compartir el traslado en la vieja 107, línea de colectivos que históricamente surca esa zona de la ciudad. Otras tantas veces, el mismo profe le convidaba algo para comer, porque el Pipi era uno de los montones de chicos que asistían al club sin haber probado bocado en todo el día.

Estas escenas siguen siendo muy frecuentes en Torito. En la actualidad, el club desarrolla un enorme trabajo de contención: meriendas después de los entrenamientos, viandas y ofrecimiento de las instalaciones para situaciones críticas, como lo fue la pandemia por coronavirus, son ejemplos de su solidaridad. Presidido por Germán Ángel, la institución de la zona noroeste rosarina cumple un indispensable rol social.

Entre los niños que integraban la 88 también se distinguía Walter Almeyda que, junto con Ángel, conformaban una imparable dupla de ataque. De una intrepidez que encendía luces y corazones, no había quien no se detuviera a admirar, en cada partido, a aquellos dos insolentes que se atrevían a tirar paredes y meter tantos goles como pudieran. El primer año arremetieron con 55 goles y el segundo año otros 65, para el aplauso y deleite de la hinchada de Torito. Tal era la fama de la pequeña 88 que no se hablaba de otra cosa y las radios del barrio empezaron a arrimarse, para relatar los partidos. En ocasiones, lo invitaban para entrevistarlo, aunque Ángel era tan tímido que casi no hablaba.

Otro de los chicos que compartía la delantera con Walter y Ángel era Ema, una criatura que se la pasaba mirando cómo sus compañeros gritaban todos los goles. Hubo un partido en el que Rubén llamó a Ángel aparte para pedirle por favor que lo dejase a Ema meter algún gol, ya que su velocidad torbellino arrasaba el campo de juego y no daba tiempo para que nadie más se presentase a recibir la pelota en el último pase. Con Walter se pasaron el partido haciendo goles, llevaban 6, y Ema nunca había metido un gol. Ángel aprendía, en aquel gesto, también a hacer jugar a sus compañeros. Cuenta Rubén que estaba tan orgulloso que no paraba de mirarlo y señalar con su dedo índice mientras murmuraba: “¿Viste?, te hice caso, se la pasé…”.

Cátedra La Perdriel

El Flaco Di María y Walter Almeyda practicaban una jugada que deslumbraba desde aquellas primeras prácticas y que, con el tiempo, se convirtió en la marca registrada de Ángel: picársela al arquero. Al recibir el pase de Walter y enfrentarse mano a mano con ese último jugador, parecía que algo de la habilidad y el ingenio que se precisan para vivir y, todavía, improvisar juego, en tierra de pozos y cascotes, se materializara en ese gesto la oportunidad para enrostrárselo al mundo cada vez que pudiese. Con un suave deslizamiento del empeine por debajo de la pelota la proyectaba hacia una altura inatrapable, frente a los ojos del arquero. En su trayectoria, el balón describía una parábola y su tramo final, descendente, se veía interrumpido por el encuentro con la red del arco opuesto. Una muestra más de la capacidad creadora y transformadora del incipiente homo ludens.

Otra de esas invenciones era el gol olímpico. Tan chiquito, nadie lo creería capaz de semejante impertinencia. Lo cierto es que, desde sus primeros años en el fútbol, ya contaba con la habilidad de patear la pelota desde la esquina e imprimirle una trayectoria elíptica que, al igual que la parábola descripta anteriormente, llenaba de interrogantes al arquero y extendía la inquietud a todos los presentes. Motivados por las preguntas, algunos investigadores han logrado localizar un material que contiene información clave codificada en estas creaciones del Flaco Di María.

La maldita puerta

Walter y Ángel adelante y el Pipi en el arco componían, juntos, un material tan inspirador que ensanchaba todos los horizontes. “Era un lujo verlos jugar”, relata Rubén que, mientras entreteje aquellos recuerdos, deja entrever un brillo especial en sus ojos, casi de niño. “Nunca más salimos campeones con la 88 después de que se fueron el Flaco y Walter”, agrega con un halo de nostalgia y remata que el Pipi, leal, sincero, y en un intento de consolarlo, le decía: “Yo me quedo jugando con vos Rubén, yo no me voy…”.

Tanto funcionaba aquella dupla, y el trío con el arquero, que las gentes de los grandes clubes, los “captadores”, ya estaban advertidos. Rubén veía venir el destino de aquellos niños estrella que, sin lugar a dudas, serían cooptados en algún momento por los clubes más grandes. Por eso, cuando cuenta sus recuerdos, también menciona algo de los derechos de formación, aspecto imprescindible de poner en valor para jerarquizar el trabajo que realizan los clubes de barrio, las inferiores, en las primeras infancias en el fútbol (y en cualquier otro deporte). Lamentablemente, no siempre los pases se acuerdan formalmente mediante convenios escritos y firmados por ambos clubes. Por este motivo, las instituciones pequeñas no acceden, de manera reglamentaria, a los porcentajes que les corresponden. Tal es el caso de Ángel Di María y su paso por Torito.

En el año 1996, el Club Atlético Torito jugaba la final de la Rosarina contra el Club Atlético Newell’s Old Boys. Casualmente y por la escasa diferencia de un año, aquel partido no vio enfrentados a quienes serían, años después, dos estrellas del fútbol mundial: Lionel Messi y Ángel Di María podrían haberse cruzado, si el destino hubiese tenido la deferencia de hacerlos nacer exactamente en el mismo año. Lio era categoría 87 y ya la descosía en Bella Vista y sus alrededores. Aquel año Torito se consagró campeón, dejando a Newell’s en segundo lugar y al Club Atlético Rosario Central en el tercer puesto. Ese campeonato marcaría un nuevo comienzo para Ángel. Haberles ganado a los clubes más grandes suponía una verdadera hazaña para un club de barrio como Torito, y sus protagonistas daban que hablar en el ambiente de las infantiles.

Llegó el día en que aquella “maldita puerta” que Rubén conocía de cerca, por donde los padres y las madres se acercaban a comunicar los pases de sus alumnos a otros clubes, fue, por fin, traspasada, y ocurrió lo que tenía que ocurrir: Walter y Ángel habían sido convocados por Rosario Central, en un pase que costó unas veinte pelotas de fútbol. Aunque las versiones son muchas, cuentan los que saben que esas pelotas nunca llegaron a Torito.

Sin embargo, lo que sí llega, cada día, son montones de pibes y pibas que, inspirados en la historia de Ángel Di María y su familia, ingresan al predio, se calzan los botines y se disponen a soñar. Eso sí, para soñar, se precisa un espacio sentido como propio. El club como extensión de la casa, zona de protección defendida con camiseta. Territorio de encuentro y de pertenencia, donde piberío, familias y vecines hacen comunidad. Donde algunos sueños se cumplen, pero, fundamentalmente, donde son esos mismos sueños los que siguen impulsando la pelota, el movimiento y las transformaciones.

Texto publicado en el libro Semilleros. Conseguilo acá.

Lucrecia Sabadotto

Lástima a nadie, maestro necesita tu ayuda para seguir existiendo, suscribite acá: